Pourquoi est-ce que je m’emmerde si souvent dans les expositions d’art contemporain ?

Visiter une exposition d’art contemporain est une entreprise

pénible. Quiconque a déjà tenté l’expérience le sait, même si on préfère

en général le nier pour ne pas passer pour un imbécile. Trop souvent

on ne comprend pas. On cherche des explications qui, dans les rares

cas où elles sont disponibles, ne nous aident pas beaucoup. On

pense que si telle œuvre est dans un musée ce n’est pas pour rien

et qu’on devrait comprendre pourquoi. On se sent très bête. Lorsque

par miracle elles ne sont pas hors-service, on zappe entre des vidéos

trop longues pour être regardées intégralement, surtout debout (le

travail de Michael Asher à la Biennale de Venise de 1976

[1]

![]() ,

qui consistait en la mise à disposition des spectateurs de pliants

pour qu’ils puissent se reposer un peu, parle d’ailleurs bien mieux

du thème des pieds enflés dans l’art contemporain que moi). On se

prend les pieds dans des fils reliant des moniteurs trop petits (l’art

contemporain est-il ce dans quoi l’on trébuche juste après s’être

cogné contre la sculpture ?

[2]

).

,

qui consistait en la mise à disposition des spectateurs de pliants

pour qu’ils puissent se reposer un peu, parle d’ailleurs bien mieux

du thème des pieds enflés dans l’art contemporain que moi). On se

prend les pieds dans des fils reliant des moniteurs trop petits (l’art

contemporain est-il ce dans quoi l’on trébuche juste après s’être

cogné contre la sculpture ?

[2]

).

On s’arrête devant des claviers sans jamais savoir

si l’on ose toucher ou non, on lit des textes sur des panneaux accrochés

à 1m55 en se disant que ça serait quand même plus agréable de lire

tout cela dans son fauteuil à la maison. Pendant les vernissages,

on ne lit d’ailleurs pas trop parce que l’on se dit qu’il n’y aura

plus rien au buffet, qu’on reviendra. On ne revient en général pas

parce qu’il n’y a plus ni à se montrer, ni à boire.

| |

J’aime mieux être une star dans la rue qu’une merde au musée.

Nasty74 [3]

Le Louvre est mon atelier, la rue est mon musée.

Braco Dimitrijevic

Comme

le souligne Buren, le musée n’est qu’une parenthèse historique dans

l’histoire de l’art

[4]

,. Frises, statues équestres, intérieurs de cathédrales,

commandes publiques pour des places ou des jardins, la création a

eu sa place dans l’espace public bien avant la naissance du musée.

Si l’on considère l’ensemble de l’histoire de l’art, l’art dans la

rue est la norme. D’ailleurs, il suffit d’être un

rien attentif dans la rue, pour constater avec satisfaction la bonne

santé de cette tradition. Tags, graffs, affiches ou autocollants ![]() ,

proposent des formes artistiques souvent plus lisibles et plus vivantes

que celles que l’on voit dans les institutions, réalisées par des

artistes n’éprouvant pas la nécessité d’attendre l’aval institutionnel

pour s’exprimer. En parallèle, de nombreux artistes “institutionnalisés“

utilisent également la rue comme lieu d’exposition pour leurs œuvres

voire celles des autres.

,

proposent des formes artistiques souvent plus lisibles et plus vivantes

que celles que l’on voit dans les institutions, réalisées par des

artistes n’éprouvant pas la nécessité d’attendre l’aval institutionnel

pour s’exprimer. En parallèle, de nombreux artistes “institutionnalisés“

utilisent également la rue comme lieu d’exposition pour leurs œuvres

voire celles des autres.

|

Margaret Barron, invitée à la Tate Triennial de 2003, colle de toutes petites peintures réalisées sur une surface adhésive devant le bâtiment de la Tate Britain [5] . Son œuvre (faite des paysages urbains visibles depuis les endroits où sont apposés les autocollants) est ainsi démunie de toute protection et explore les limites de la visibilité. Elle remet également en cause la notion traditionnelle de permanence, d’éternité, traditionnellement liée à la peinture à l’huile. |

|

L’espace

public est utilisé ici grosso modo comme celui du musée : simplement

pour exposer une œuvre (même

si cet espace possède des caractéristiques qui lui sont propres).

Thomas Hirschhorn dit quant à lui avoir commencé à utiliser l’espace

public simplement parce que c’était le seul endroit où il pouvait

exposer

[6]

. Ensuite, alors qu’il est devenu un insider

du monde de l’art, il expose indépendamment

dans la rue ou dans l’institution. Ses constructions, refermées sur

elles-mêmes, lui permettent de se créer un espace autonome, fonctionnant

n’importe où, même dans les espaces à priori les plus hostiles à l’art.

Dans son Musée précaire Albinet

[7]

(installation éphémère construite au coeur d’un

quartier populaire parisien dans laquelle sont exposée à tour de rôle

des originaux de Malevitch, Mondrian, Duchamp, Le Corbusier, Beuys, Dali, Warhol

et Léger), il explore le pouvoir que peut avoir la recontextualisation

sur des œuvres majeures de l’histoire de l’art.

|

|

En exposant le même papier peint à l’intérieur et à l’extérieur de la galerie Wide White Space de Anvers [8] , Buren démontrait également, comme si Duchamp n’avait pas suffi, le pouvoir du contexte sur l’objet. L’espace public est alors utilisé à nouveau dans un but d’exposition mais surtout avec une visée démonstrative : révéler la vraie nature des espaces d’expositions est la priorité. |

La

rue dans l’art

Buren pense qu’il n’est pas possible d’exposer une œuvre indifféremment dans la rue ou dans le musée [9] . Il faut réfléchir au contexte, s’adapter. L’artiste qui veut “descendre“ dans la rue doit s’affranchir des règles instaurées par 100 ans d’une création majoritairement destinée aux musées. Il doit prendre en compte de nouvelles données. La rue est non seulement un cadre nouveau dans lequel l’artiste doit exposer mais elle est un vrai matériau avec lequel il faut apprendre à compter. On ne passe pas simplement des cimaises aux murs de la ville : un nouveau rapport à la rue doit s’instaurer, par la force des choses.

|

|

|

En

1982, à la Documenta 7, Beuys ![]() inaugurait un projet consistant à planter 7000 chênes à travers le monde

[10]

. Alors que les visiteurs payaient cinq Deutsch Mark

pour qu’un arbre soit planté, poussait son rêve d’une sculpture sociale

où chacun est artiste et chaque objet œuvre. Vingt ans plus tard, le monument

à Bataille de Hirschhorn

[11]

, installé dans un quartier populaire de Kassel et autogéré

par les habitants du lieu, dialogue merveilleusement avec des chênes à

présent immenses. Ici, le public est part intégrante du travail, la construction

sous forme de village est une structure ouverte entretenant une relation

intime avec les blocs d’habitations “réels“. La rue n’est plus ici un

lieu d’exposition “par défaut“ (comme au début du travail de l’artiste)

mais elle devient un matériau en soi, indispensable

à son œuvre. Quant au Musée précaire Albinet, son intérêt réside peut-être

moins dans l’idée de délocaliser des chefs-d’œuvre, ou dans la création

d’une sorte de version pauvre du musée (restant sommes toutes assez classique),

que dans le fait que la population locale, via un travail de plus d’une

année en “laboratoire“ ne

se contente plus d’être spectatrice mais devienne largement actrice.

inaugurait un projet consistant à planter 7000 chênes à travers le monde

[10]

. Alors que les visiteurs payaient cinq Deutsch Mark

pour qu’un arbre soit planté, poussait son rêve d’une sculpture sociale

où chacun est artiste et chaque objet œuvre. Vingt ans plus tard, le monument

à Bataille de Hirschhorn

[11]

, installé dans un quartier populaire de Kassel et autogéré

par les habitants du lieu, dialogue merveilleusement avec des chênes à

présent immenses. Ici, le public est part intégrante du travail, la construction

sous forme de village est une structure ouverte entretenant une relation

intime avec les blocs d’habitations “réels“. La rue n’est plus ici un

lieu d’exposition “par défaut“ (comme au début du travail de l’artiste)

mais elle devient un matériau en soi, indispensable

à son œuvre. Quant au Musée précaire Albinet, son intérêt réside peut-être

moins dans l’idée de délocaliser des chefs-d’œuvre, ou dans la création

d’une sorte de version pauvre du musée (restant sommes toutes assez classique),

que dans le fait que la population locale, via un travail de plus d’une

année en “laboratoire“ ne

se contente plus d’être spectatrice mais devienne largement actrice.

Dans le land art, l’utilisation de l’espace public en tant que tel comme

matière première est rendue encore plus évidente. Pourtant, il est intéressant

de noter que Smithson par exemple, même s’il travaille avec les matériaux

qu’il trouve sur les sites de sa création, utilise, parce qu’il ressent

le besoin de revenir au sein de l’institution, des supports papiers par

exemple pour l’œuvre qui sera la plus largement diffusée. Par la création

de cette œuvre bis, l’une des principales caractéristique de son travail

sera perdu : sa matérialité. En effet, en fabriquant des installations

destinées au musée et prévues pour dialoguer avec l’œuvre principale,

sur le site, il s’expose au risque de laisser le spectateur se contenter

d’un résidu. La séparation franche entre site et non-site

qu’opérait Smithson est-elle encore

de rigueur ? Le musée est-il, comme on pourrait le comprendre à la

lecture du tableau de Smithson, un non-site pour lequel on est en quelque

sorte dispensé de travailler ad hoc ?

Site |

Nonsite |

|

1. Open limits |

1. Closed Limits |

|

2. A Series of Points |

2. An Array of Matter |

|

3. Outer Coordinates |

3. Inner Coordinates |

|

4. Subtraction |

4. Addition |

|

5. Indeterminate Certainty |

5. Determinate Uncertainty |

|

6. Scattered Information |

6. Contained Information |

|

7. Reflection |

7. Mirror |

|

8. Edge |

8. Center |

|

9. Some Place (physical) |

9. No Place (abstract) |

| 10. Many |

10. One

[12]

|

Smithson dit :

“The

nonsite exists as a kind of deep three-dimensional abstract map that points

to a specific site on the surface of the earth.“

[13]

L’idée de cartographier le site dans le non-site

revient à dire que le musée ne doit pas être le lieu d’une œuvre réelle

(qui est destinée au site) mais d’une documentation à propos de l’œuvre,

d’une carte de l’œuvre. La démarche de Smithson n’est-elle cependant pas

paradoxale ? Il travaille sur des sites

mais semble ne pas pouvoir se passer des non-sites

pour justifier son œuvre. Pourquoi utiliser le non-site comme lieu de documentation ? L’art éphémère n’est en

général pas vu, dans sa forme originale, par beaucoup. L’art non plus.

La reproduction diffusée par livres et catalogues est en général la forme

sous laquelle l’œuvre est réellement diffusée. Pourquoi dès lors vouloir

à tout prix ajouter, par l’exposition de documents dans le musée, un niveau

de plus, un catalogue intermédiaire ? Le catalogue ne suffit-il pas

à légitimer ou à vendre un travail ?

|

|

|

Lorsque Braco Dimitrijevic expose le portrait géant d’un passant qu’il a rencontré au hasard sur les murs de la ville [14] , l’espace public ne lui sert pas uniquement de lieu d’exposition mais aussi de matière à sa création. Lorsqu’il expose des objets de la vie quotidienne dans le musée, il renonce même à la fonction d’exposition de la rue pour n’en garder que sa faculté à lui offrir son matériau. Une démarche similaire est d’ailleurs visible dans le travail de Mark Dion qui étale les déchets de l’extérieur au sein du cube blanc [15] .

Duchamp démontrait la puissance légitimante du musée en y déplaçant un objet.

Aujourd’hui, alors que la rue est utilisée à la fois comme musée et comme

matériau, un ready-made d’un type nouveau, sans déplacement, n’est-il

pas devenu possible ? ![]() Dans le travail de Gabriel Orozco par exemple, où l’on se trouve souvent

à l’extrême limite du fait et du non-fait (mais, comme le note Filiou,

pourquoi le fait ne serait-il pas

égal au non-fait

[16]

?), la photo n’est pas vraiment une œuvre en soi,

mais elle n’a pas uniquement un rôle de documentation non plus :

elle rend visible une œuvre qui existait mais qui restait invisible sans

son cadrage. Nul besoin de déplacer l’objet dans un musée (la photo peut

d’ailleurs très bien ne jamais y entrer). Comme l’énonçait un Greenberg

s’éloignant largement de ses thèses habituelles avec son concept de “art

at large“

[17]

, l’art est partout et prend n’importe quelle forme.

Benjamin quant à lui semble regretter la perte de l’aura de l’œuvre d’art

reproduite mécaniquement, mais il précise que cette aura peut très bien

se vivre sans œuvre d’art, n’importe où :

Dans le travail de Gabriel Orozco par exemple, où l’on se trouve souvent

à l’extrême limite du fait et du non-fait (mais, comme le note Filiou,

pourquoi le fait ne serait-il pas

égal au non-fait

[16]

?), la photo n’est pas vraiment une œuvre en soi,

mais elle n’a pas uniquement un rôle de documentation non plus :

elle rend visible une œuvre qui existait mais qui restait invisible sans

son cadrage. Nul besoin de déplacer l’objet dans un musée (la photo peut

d’ailleurs très bien ne jamais y entrer). Comme l’énonçait un Greenberg

s’éloignant largement de ses thèses habituelles avec son concept de “art

at large“

[17]

, l’art est partout et prend n’importe quelle forme.

Benjamin quant à lui semble regretter la perte de l’aura de l’œuvre d’art

reproduite mécaniquement, mais il précise que cette aura peut très bien

se vivre sans œuvre d’art, n’importe où :

“L’homme qui, un après-midi d’été, s’abandonne à suivre du regard le profil d’un horizon de montagnes ou la ligne d’une branche que jette sur lui son ombre cet homme respire l’aura de ces montagnes, de cette branche.“ [18]

|

|

|

D’après Danto [19] , l’apposition de ce sens caché est la condition sine qua non qui fait qu’une image ou un objet devienne œuvre d’art. Ce n’est pas, comme chez Duchamp, le déplacement dans le musée qui transforme le pissoir en fontaine mais l’apposition sur l’objet, par l’artiste, d’une interprétation “seconde“. Si la Pinched Ball de Orozco [20] n’est pas simplement une publicité pour un ballon de football c’est parce que, s’il représente certes un ballon de football, l’essentiel n’est pas là. L’essentiel est “à propos“ [21] . L’image se réfère à quelque chose d’autre qu’à ce qu’elle montre directement et cet infime glissement sémantique peut suffire à transformer une simple image en œuvre d’art. Si Schwitters, Duchamp, Warhol ou Rauschenberg collaient, montaient, remixaient, certains artistes contemporains semblent limiter leur intervention à un cadrage, à la mise en valeur d’éléments préexistants. L’idée de mort de l’auteur apparaît ici encore plus fortement que dans toutes les pratiques de collage, de sampling, d’appropriation… On ne déplace plus, on ne colle plus, on ne s’approprie plus : on donne juste à voir ou à ressentir au spectateur quelque chose qu’il aurait pu voir lui-même. Buchloh, en parlant d’un travail de Asher pour l’exposition Museum as Site, introduit un concept qui pourrait fort bien définir un grand nombre de pratiques contemporaines : l’infra-geste [22] . Pour Buchloh, l’infra-geste est un arrangement d’éléments appropriés. On pourrait certainement élargir cette définition à des pratiques où même l’arrangement est réduit à néant. Le travail d’Orozco explore cette limite entre fait et non-fait : si en déplaçant des boîtes de nourriture pour chat sur des pastèques, il opère certainement un infra-geste, certaines de ses photographies n’explicitent pas clairement si oui ou non une mise en scène a été effectuée [23] et, par là-même, semblent poser la question : “est-ce que le geste de l’artiste est nécessaire, son œil n’est-il pas suffisant ?“. Par une réduction drastique de l’ampleur du geste artistique, le spectateur est certainement appelé à occuper une place plus importante. Comme le pense Barthes, l’auteur aurait-il disparu au profit d’un scripteur et d’un lecteur prenant une part intégrante dans la constitution de l’œuvre ?

D’après Buren

[24]

, l’artiste travaillant dans l’espace public doit s’efforcer

d’éviter l’usure du regard engendré par la répétition du quotidien. Les

objets artistiques déposés dans la rue sont enclins à être ignorés beaucoup

plus rapidement que ceux qu’on l’on va voir ponctuellement dans les musées.

Pour lui, l’utilisation des objets quotidiens est possible dans l’art

destiné aux musées, mais pas dans celui destiné à la rue parce que ces

objets se confondraient trop avec ceux du quotidien. Pourtant, l’infra-geste,

le déplacement infime ![]() ,

l’altération, finalement la mise en abyme du contingent (là encore, le

rôle de la rue comme matériau est primordial) est peut-être le meilleur

moyen d’attirer l’attention du piéton blasé par les signes publicitaires

et autres enseignes tape-à-l’oeil. Cette pratique passionnante et, à mon

avis, relativement récente, permet, en travaillant à la limite du visible,

de proposer une alternative à la surenchère visuelle dictée par la société

de consommation. On pourrait comparer l’attitude de ces créateurs, répondant

à la pollution visuelle par l’invisible, à celle de Dada qui posait la

question de l’utilité de l’art qui ne peut opposer que l’absurde au carnage.

,

l’altération, finalement la mise en abyme du contingent (là encore, le

rôle de la rue comme matériau est primordial) est peut-être le meilleur

moyen d’attirer l’attention du piéton blasé par les signes publicitaires

et autres enseignes tape-à-l’oeil. Cette pratique passionnante et, à mon

avis, relativement récente, permet, en travaillant à la limite du visible,

de proposer une alternative à la surenchère visuelle dictée par la société

de consommation. On pourrait comparer l’attitude de ces créateurs, répondant

à la pollution visuelle par l’invisible, à celle de Dada qui posait la

question de l’utilité de l’art qui ne peut opposer que l’absurde au carnage.

Mauss

[25]

, théoricien du don-contre-don, explique que les objets

donnés retournent toujours d’une façon ou d’une autre aux donateurs eux-mêmes.

Dans certaines tribus, des pratiques toutes plus ou moins proches du potlatch

mettent en avant ce fait : on donne pour prouver sa puissance mais,

en retour, on est condamné à recevoir… Un pouvoir magique appelé

“Hau“ désigne ce contre-don auquel nul ne peut échapper, cette nécessité

qu’ont toutes choses à retourner à leurs expéditeurs. Le gaspillage -

dans notre société où une imprimante neuve livrée avec cartouches d’encre

coûte moins cher que les cartouches de remplacement, où l’on offre des

téléphones portables neufs ![]() et où les réparations automobiles affichent un prix si dissuasif que l’achat

d’un nouveau véhicule est souvent retenu comme la

meilleur solution n’est plus un effet secondaire de la consommation

mais bien un mode de consommation en soi.

et où les réparations automobiles affichent un prix si dissuasif que l’achat

d’un nouveau véhicule est souvent retenu comme la

meilleur solution n’est plus un effet secondaire de la consommation

mais bien un mode de consommation en soi. ![]() Lorsque, l’on trouve sur un trottoir un appareil avec un petit mot assurant

de son bon fonctionnement, on peut légitimement se demander si l’objet

est jeté ou offert. Ainsi le déchet, rejeté sur le trottoir, offert par

la rue à l’artiste, devient un matériau riche de sens et de questionnement,

qui aspire peut-être à retourner à son donateur.

Lorsque, l’on trouve sur un trottoir un appareil avec un petit mot assurant

de son bon fonctionnement, on peut légitimement se demander si l’objet

est jeté ou offert. Ainsi le déchet, rejeté sur le trottoir, offert par

la rue à l’artiste, devient un matériau riche de sens et de questionnement,

qui aspire peut-être à retourner à son donateur. ![]()

|

|

||

Lorsqu’une œuvre entre au musée, en étant exclue de ce système d’échange, n’est-elle pas autant sacrifiée que sanctifiée [26] ? Pour Bataille [27] , l’homme se différencie de l’animal parce qu’il ne se contente pas de survivre mais qu’il se dégage un excédent d’énergie qu’il s’efforce de dépenser de façon irrationnelle, improductive. Le travail de l’artiste est sans doute la meilleure illustration de cette thèse.

Comment le musée répond-t-il aux formes d’art qui ne lui sont pas directement destinées ? Trop souvent, l’institution semble peiner à trouver des solutions originales pour montrer la création artistique contemporaine. La majorité des vidéos d’artistes ne devraient-elle pas être regardées dans une vraie salle de cinéma ou tranquillement chez soi ? La documentation papier sur tel ou tel projet ou réalisation n’est-elle pas plus lisible dans un livre qu’accrochée au mur ? Les artistes ayant l’habitude de travailler avec les particularités du réseau Internet rêvent-ils vraiment d’une petit écran au fond d’une salle sombre ?

Un problème indéniable se pose en réalité trop souvent : le musée a tendance

à devenir non plus le lieu où les œuvres sont exposées mais celui où l’on

peut prendre connaissance de ce qui existe, tout en sachant que les œuvres

ne sont pas présentées dans un contexte idéal voire pas présentées du

tout en tant que telles. Il est également inquiétant de voir à quel point

la majorité des conservateurs ou des curateurs ne se soucient pas de la

place du spectateur au sein de l’exposition.

|

|

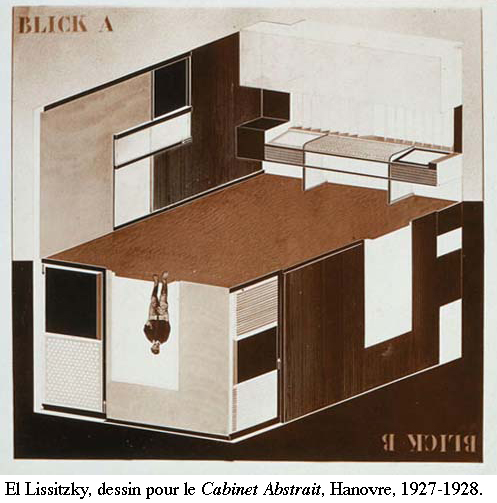

El Lissitzky proposait, dans les années 20 déjà, avec son Cabinet Abstrait [28] , une structure mouvante (dans laquelle le spectateur pouvait intervenir) qui permettait de cacher certains tableaux pour éviter que le regardeur ne soit submergé et pour lui permettre de se concentrer pleinement sur quelques œuvres. |

Le musée actuel semble être fort éloigné de ces préoccupations et reste très attaché à une conception encyclopédique fortement nuisible à la lecture des œuvres !

Et si le

musée n’était plus une structure en adéquation avec la création actuelle ?

Et si, aujourd’hui, l’histoire de l’art et le musée étaient terminés ?

Et si le musée dans sa forme actuelle devait être considéré non plus comme

un lieu d’exposition mais comme un objet quasi archéologique ? ![]()

|

Certains travaux semblent envisager une telle hypothèse : lorsque Frederick Wilson mine le musée d’histoire de Baltimore [29] en réécrivant l’histoire proposée à partir des pièces des collections, le sujet d’exposition devient le musée lui-même. Idem lorsque le Musée d’Ethnographie de Neuchâtel met en abyme ses propres collections dans des vitrines axées chacune sur une muséographie particulière ayant été, à un moment ou à un autre, dominante au sein de ce même musée [30] .

|

|

Le musée est une invention récente qui a vu le jour à la fin du 18ème,

dans le but de glorifier les créations de l’homme mais aussi d’abriter

les restes des civilisations colonisées et pillées par les Empires Occidentaux.

Il est troublant de remarquer que la notion d’art, dans la signification

actuelle du mot, est née quasiment en même temps que celle de musée

[31]

. Ensuite, le terme a été appliqué rétroactivement à

une multitude d’objets. Comment peut-on appliquer aux peintures des grottes

de Lascaux un concept du 18ème ? Le terme a été souvent

utilisé en réalité pour justifier l’annexion des travaux de la Renaissance,

de l’Antiquité ou du Moyen-Age. En arrachant

ces œuvres de leur contexte d’origine (églises, palais, intérieurs privés,

places publiques…) et en les exposant aux côtés des créations artistiques

contemporaines, on pouvait ainsi montrer à quel point ces dernières étaient

issues d’une lignée prestigieuse. Le British Museum prend dès lors la

forme d’un temple grec alors même qu’il abrite les frises du Parthénon.

![]()

Plus intéressant peut-être, l’art pour l’art (l’art tout court peut-être) n’est rendu possible que par le musée. Auparavant, on peignait pour : pour la gloire du prince, pour immortaliser ses victoires et sa grandeur, pour enseigner, pour faciliter aux croyants l’accès aux scènes bibliques, pour honorer une commande d’un riche particulier qui voulait orner ses appartements d’un portrait. Depuis le musée, on peut peindre sans autre but que d’y entrer et d’y être admiré. La libération progressive de la peinture vis-à-vis du sujet doit peut être plus à la naissance du musée qu’à l’idée greenbergienne de peinture recherchant naturellement son essence la plus pure par une simplification toujours plus poussée.

A propos de l’essence de l’art, la théorie de Danto, fort différente de celle de Greenberg, est des plus intéressantes. Même si Claude Hary-Schaeffer qualifie le style de Danto de “limpide, allègre et plein d’humour“ [32] , j’éprouve tout de même la nécessité d’essayer de résumer sa théorie sur la fin de l’art pour mieux la comprendre. Voici donc un condensé de ce que l’on trouve sur cette question dans trois de ses ouvrages principaux : La Transfiguration du banal [33] , L’Assujettissement philosophique de l’art [34] et Après la fin de l’art [35] .

Depuis Vasari, l’art est considéré comme étant en progrès continuel [36] . Le progrès dont on parle alors est celui qui fait tendre vers une duplication de plus en plus réaliste des procédés optiques. Pourtant, la fidélité optique n’a en réalité été un but artistique qu’à deux périodes de l’histoire : dans la Grèce antique et en Europe à la Renaissance [37] . On ne peut donc pas parler d’une évolution darwiniste de l’art. Pourtant, pour que l’histoire de l’art existe, il faut qu’une force, qu’un but la guide. Si l’on considère que l’Art n’est qu’une succession d’expressions individuelles, les choses ne font que se suivre sans rapport et l’Histoire de l’art n’existe pas vraiment.

C’est alors que Danto fait intervenir Hegel. Celui-ci croit à une continuité historique, à une forme de progrès (donc également à une fin de l’histoire), mais à un progrès de l’ordre du cognitif et non d’une technique toujours plus affinée d’équivalence perceptive. L’art serait une forme transitoire vers un certain type de connaissance et la connaissance en question n’est autre que celle de la conscience de soi. En résumé, l’histoire de l’art serait guidée par une quête égocentrique, par une recherche du moi. Avec l’avènement de sa propre philosophie, répondant à la question qui a guidé toute son évolution, à savoir “qu’est-ce que l’art ?“, l’art, n’étant qu’une forme transitoire vers cette réponse, cessera d’exister [38] .

Troisième temps de l’analyse : les Boîte Brillo d’Andy Warhol ![]() .

Danto pense qu’avec cette œuvre, l’art a atteint une limite et qu’on a

enfin répondu à la question qu’il se pose. L’art découvre ici sa vraie

nature philosophique et peut cesser d’exister

[39]

.

.

Danto pense qu’avec cette œuvre, l’art a atteint une limite et qu’on a

enfin répondu à la question qu’il se pose. L’art découvre ici sa vraie

nature philosophique et peut cesser d’exister

[39]

.

Pourquoi ?

Alors que Duchamp montre avec sa fontaine qu’une qualité esthétique peut être prêtée à un objet quotidien [40] , Warhol montre que l’art ne peut se définir par des critères visuels, l’objet et l’œuvre étant exactement semblables (plus même de “R.Mutt“) , mais ce n’est pas tout. L’objet choisi n’a en soi aucune valeur esthétique. Exactement semblable à un objet quotidien auquel on n’attribue aucune valeur esthétique, l’œuvre interpelle. Pourquoi la considère-t-on immédiatement comme de l’art ? Une fois de plus, qu’est-ce que l’art ? Si cette œuvre marque réellement une limite de l’art, c’est parce qu’elle démontre que l’art se définit par une représentation qui n’est pas simplement constituée d’une représentation primaire (ce qu’elle montre visuellement) mais qu’il fait y ajouter une représentation secondaire [41] . L’œuvre d’art est toujours “ à propos “ de quelque chose. Les boîtes Brillo de Andy Warhol parlent de quelque chose d’autre que de la simple impression visuelle qu’elles dégagent. Les boîtes Brillo du supermarché, elles, sont des boîtes Brillo. L’essence de l’art ne se définit pas par des critères esthétiques mais intentionnels [42] . Ceci démontré, la progression historique de l’art ne peut que s’arrêter.

L’art n’est pas pour autant condamné, parce que la quête philosophique de lui-même n’était pas son seul but. Il entre dans une phase posthistorique (théorisée également par Belting, Dimitijevic ou Kosuth entre autres [43] ) ou son importance philosophique où historique ne sera plus aussi grande que celle que nous nous étions habitués à lui attribuer [44] . L’art ne sera plus lié à une histoire faite de progrès. Bien sûr, des nouvelles formes représentationnelles sont loin d’être exclues… mais elles ne seront plus considérées comme des progrès [45] . L’art peut devenir pluriel, l’histoire de l’art occidental cesser d’être toute puissante, et surtout, comme le souligne Jean-Marie Schaeffer :

“cela signifie aussi que, contrairement à ce dernier (l’art moderniste), il (l’art posthistorique) s’affranchit de la philosophie : son intérêt humain sera donc peut-être plus grand que celui de l’art monderniste, puisqu’il sera capable de remplir de multiples fonctions sociales, comme cela a été le cas aux époques prémodernistes“. [46]

|

|

L’art affirme ou plutôt réaffirme aujourd’hui son rôle social. Les rampe

de skate du groupe Simparch

[47]

, les cinémas nomades d’Ela Gibbs

[48]

sont certainement plus proche des propositions socialistes

de Maïakovski que les avant-gardes russes elles-mêmes n’ont pu l’être.

![]()

“nous n’avons pas besoin d’un mausolée de l’art où des œuvres mortes sont adorées, mais d’une vivante usine de l’esprit humain dans les rues, dans les tramways, dans les usines, dans les ateliers et les maisons des travailleurs.“ [49]

Aujourd’hui,

l’ultime idéal largement diffusé par les médias - est l’isolement total :

conduire une voiture aux vitres teintées et à la sono couvrant tout bruit

venant de l’extérieur, voyager sur une île déserte, habiter une villa

avec un jardin assez grand pour empêcher tout regard extérieur, profiter

de sa piscine privée, de son un jet privé, de son cinéma privé… ![]()

|

|

Une émission comme MTV Cribs [50] vend largement ce modèle, aux adolescents déjà : seules les stars ont le privilège de se couper du monde en se construisant des châteaux forts sécurisés. Les quartiers résidentiels des banlieues américaines, entourés de barbelés et de miradors, démocratisent quelque peu ce rêve. Le musée représente ce même type d’idéal : il faut être une star de l’art pour y entrer et être sûr que le monde extérieur ne remettra plus jamais en cause sa réussite et la valeur symbolique de ses œuvres… Comme on va en voyage pour vérifier l’image que l’on s’est construite d’un pays, comme l’on fait un reportage pour illustrer un discours préétabli, on va au musée non pas pour découvrir mais bien pour vérifier des connaissances, pour se recueillir. Si son entrée au musée signifie certainement la consécration pour une œuvre, il s’agit d’une consécration posthume… La visite, dans le silence, prend l’allure d’une veillée funéraire, et l’œuvre celle d’un corps mort. Certains artistes refusent pourtant de laisser mourir leurs œuvres et, paradoxalement, en les abandonnant à l’espace public, en les inscrivant dans une vie sociale qui n’existe dans les musées que sous forme de simulacre, ils leur offrent un supplément de vie. Le rapport entre spectateurs et œuvres, dans le musée, est largement biaisé car la valeur symbolique de l’œuvre est comme préétablie par le fait qu’elle a été choisie par l’institution. Ainsi, les visiteurs ne peuvent qu’accepter la légitimité et l’intérêt des travaux présentés.

Quelques entreprises très intéressantes mais encore isolées montrent que le musée n’est pas condamné mais qu’il a tout à gagner à engager un dialogue d’un type nouveau avec l’art qu’il veut conserver, promouvoir et conserver. On a pu voir, à la Documenta XI ou à la Biennale de Lyon 2003 par exemple, de véritables salles de cinéma où les vidéos étaient projetées en boucle, dans un cadre idéal. Dans le Nord de l’Europe notamment, on trouve de plus en plus de musées où les départements pédagogiques occupent une place importante du dispositif d’exposition avec des salles informatique où sont présentées une partie des œuvres numériques, des bibliothèques en libre accès, des salles de cours et de conférences et des scènes (pour que la performance ne soit pas condamnée à être uniquement documentée au sein de l’institution). Plus intéressant encore, le bureau Temporary Contemporary (devenu Baltimore Contemporary Museum [51] étant aujourd’hui devenu en partie un musée “fixe“) ou la galerie Ikon [52] à Birmingham répondent à la volonté des artistes d’inscrire leur œuvre dans l’espace public en finançant des travaux “off site“ ou “x-site“.

|

Autre cas intéressant : alors que l’art moderne est en

général pensé pour le musée, un retournement s’est opéré à Bilbao

où l’architecte Frank O. Gehry a construit une

partie du bâtiment en fonction de l’une des œuvres à exposer, une

sculpture monumentale de Serra.

[53]

|

|

Même si le musée s’adapte ici à l’œuvre et non l’inverse, le

Guggenheim de Bilbao n’est certainement pas un exemple à suivre étant

donné que l’œuvre est avant tout utilisée ici pour mettre en valeur le

bâtiment lui-même, véritable œuvre exposée dans la ville basque. Comme

au Musée Juif de Berlin de Libeskind, la lecture des expositions est largement

compromise par une architecture splendide mais trop présente. Autre piste

novatrice, celle suivie par certains musées canadiens notamment qui rendent

provisoirement certains objets du musée aux descendants de ceux à qui

ils ont été dérobées, à l’occasion de fêtes rituelles

[54]

. Les objets retrouvent alors leur rôle d’usage, leur

pouvoir magique. Le rôle neutralisant du musée, son cannibalisme

[55]

![]() est ainsi provisoirement suspendu. Dans les années 1980, les écomusées

atteignent leur apogée en France, au Creusot en particulier. L’écomusée

a une valeur d’exemple car il montre bien que l’objet muséal est un objet

mort : au Creusot, l’écomusée a été nécessaire justement parce que

l’objet d’exposition, le monde industriel, n’était pas encore assez mort

pour entrer dans un musée classique

[56]

. A la galerie Ikon, Braco Dimitrijevic fait entrer des

objets de la rue dans le musée. Si sa démarche est pertinente, ce n’est

pas tant par le déplacement qu’il opère - le même, déjà largement consommé,

que Duchamp a introduit - que le fait qu’il renvoie ensuite ces objets

à leur usage premier. Il rend ainsi possible un dialogue réel entre extérieur

et intérieur, non pas, comme on le voit trop souvent, en proposant à l’intérieur

une documentation de ce qui est exposé sur le trottoir devant la salle

d’exposition, mais en refusant de laisser le musée avaler définitivement

l’œuvre.

est ainsi provisoirement suspendu. Dans les années 1980, les écomusées

atteignent leur apogée en France, au Creusot en particulier. L’écomusée

a une valeur d’exemple car il montre bien que l’objet muséal est un objet

mort : au Creusot, l’écomusée a été nécessaire justement parce que

l’objet d’exposition, le monde industriel, n’était pas encore assez mort

pour entrer dans un musée classique

[56]

. A la galerie Ikon, Braco Dimitrijevic fait entrer des

objets de la rue dans le musée. Si sa démarche est pertinente, ce n’est

pas tant par le déplacement qu’il opère - le même, déjà largement consommé,

que Duchamp a introduit - que le fait qu’il renvoie ensuite ces objets

à leur usage premier. Il rend ainsi possible un dialogue réel entre extérieur

et intérieur, non pas, comme on le voit trop souvent, en proposant à l’intérieur

une documentation de ce qui est exposé sur le trottoir devant la salle

d’exposition, mais en refusant de laisser le musée avaler définitivement

l’œuvre.

Un Malevitch, un Rothko ou un Soto perdent l’essentiel de leur sens lorsqu’ils sont reproduits en catalogue. De la même manière, la Jetée en spirale ou le Reichstag emballé n’ont aucun sens en photographie sur une cimaise. Le musée est un site. Un site avec ses particularités, son histoire, mais un site qu’il faut investir avec de vrais travaux prenant en compte ses spécificités et non pas avec des rebus d’œuvres. Benjamin parle déjà de ce type de problème lorsqu’il évoque la perte de l’aura de l’œuvre provoquée par sa reproduction mécanisée.

“A la production même la plus perfectionnée d’une œuvre d’art, un facteur fait toujours défaut : son hic et nunc, son existence unique au lieu où elle se trouve. Sur cette existence unique, exclusivement s’exerçait son histoire“ [57]

L’exposition d’une œuvre reproduite mécaniquement ne peut dès lors rivaliser avec celle d’une œuvre “authentique“. Ce problème ne s’étendrait-il pas en réalité à l’ensemble des œuvres dont le “hic et nunc“ n’est pas compatible avec celui du lieu dans lequel il est exposé ? A part la peinture moderne et une partie de l’art contemporain, quelle création a-t-elle été pensée vraiment pour l’univers aseptisé du musée ? De plus, même les œuvres pensées pour le cube blanc sont coupées de leur contexte et rares sont les expositions qui tentent de renseigner le spectateur sur les conditions de création. Doit-on vider les musées des œuvres créées pour des églises ou des palais ? Doit-on les garder pleins mais en ne les considérant plus que comme le témoignage historique d’une muséographie périmée ?

Quant aux œuvres de l’avenir, elles poseront certainement un problème encore

plus complexe aux institutions. L’apparition du numérique aura certainement

autant d’impact sur l’art qu’a pu en avoir l’apparition de la photographie.

Le numérique libère non seulement la photographie de son rôle de témoignage

de la réalité, mais, plus fondamentalement encore, il libère l’œuvre de

sa matérialité

[58]

. L’œuvre n’existe plus sans l’intermédiaire du lecteur

et l’idée de Duchamp que le regardeur fait l’œuvre est plus vraie que

jamais. ![]()

Comment le musée peut-il rendre compte de ces nouvelles formes ? Leur donner une présence physique tuerait plus que jamais leur particularité et, par là-même, leur “aura“. Le Guggenheim tente de répondre à ce problème par un projet de musée virtuel online [59] . Il ne s’agit pas, comme beaucoup de musées le proposent, d’offrir un aperçu de ses collections sur Internet, mais d’exposer virtuellement une collection d’œuvre virtuelles n’étant montrées nulle part ailleurs. Ainsi, la désintégration physique des œuvres ne signifie pas la disparition des musées mais leur adaptation.

Si

je m’emmerde aussi souvent dans les musées, ce n’est pas que les œuvres

présentées soient inintéressantes - elles sont très souvent passionnantes

mais parce que, souvent, elles ne sont pas exposées. Le musée doit s’adapter

aux formes de création actuelles, faire de nouvelles propositions d’exposition,

pour rendre compte de la diversité de la création contemporaine et pour

ne plus en exposer que des résidus.

L’artiste, quant à lui, ne peut pas créer sans prendre en compte

le lieu d’exposition, aucun lieu n’étant neutre et aucune œuvre autonome.

L’artiste doit penser son mode d’exposition, être attentif à ne pas abandonner

son travail aux mains d’un curateur qui éclipserait sa production derrière

l’exhibition de sa propre démarche

[60]

. Si le grand public

se rue dans les expositions d’art moderne et a plutôt tendance à bouder

celles d’art contemporain ![]() ,

ce n’est certainement pas uniquement parce qu’il a systématiquement une

génération de retard, mais également parce que l’art moderne est présenté

dans son contexte, ce qui le rend infiniment plus lisible que l’art contemporain

dans la forme où il est en général présenté aujourd’hui.

,

ce n’est certainement pas uniquement parce qu’il a systématiquement une

génération de retard, mais également parce que l’art moderne est présenté

dans son contexte, ce qui le rend infiniment plus lisible que l’art contemporain

dans la forme où il est en général présenté aujourd’hui.

[1]

Ambiente arte, dal futurismo ad oggi, Venice Biennale, July 18-October 16, 1976.

[2]

Barett Newman déclarait dans les années cinquante “La

sculpture c’est ce contre quoi l’on se cogne quand on recule pour

regarder un tableau“, voir Rosalind Krauss, L’originalité de l’avant-garde

et autres mythes modernistes,

Macula, Paris, 1993, p. 117.

[3]

Bischoff, Gautier, ECR, Malland, Julien, Kapital,

Un an de graffiti à Paris,

Paris : Editions alternatives, 2000,

p. 19.

[4]

Voir : Buren, Daniel, A force de descendre dans

la rue, l’art peut-il enfin y monter ?, 11/24, pp. 63-65.

[5]

Voir : Days like these, Catalogue de l’exposition, Tate Triennial Exhibition

of Contemporary British Art, 26 February-26 may 2003, Tate Britain,

London, pp. 36-41.

[6]

Gingeras, Alison, “Thomas Hirschhorn, grâce à la bêtise“,

in : artpress, n.

239, 1998, pp. 22.

[7]

Site officiel : http://www.leslaboratoires.org/

[8]

Buren, Daniel, Galerie Wide White Space, Antwerpen,

1969.

[9]

Voir : Buren, Daniel, A force de descendre dans

la rue, l’art peut-il enfin y monter ?, 11/24, pp. 63-65.

[10]

Beuys, Joseph, 7000 chênes,

Documenta 7, Kassel.

[11]

Hirschhorn, Thomas, Bataille Monument, Documenta 11, Kassel.

[12]

Kepes, Gyorgy, “Art of the Environnment“, New York,

Braziller, 1972, in Writings,

pp. 109.

[13]

Cummings, Paul, “Interview with Robert Smithson for

the Archives of American art/Smithsonian Institution“, in Writings, p.155.

[14]

Voir : Braco Dimitrijevic: Slow as light, fast

as thought, Catalogue de

l’exposition, Museum Moderner, Vienna, 1994.

[15]

Voir par exemple : Corrin, Lisa Graziose, Mark

Dion : Contemporary Artist,

Phaidon, London, 1997.

[16]

Filiou instaure en 1968 le

"Principe d'équivalence ; bien fait, mal fait, pas fait".

[17]

Voir le

chapitre “Les tremblées de la réflexion“ dans : Greenberg, Clement,

Art and culture : critical essays,

Boston : Beacon Press, 1961 ; fr. Art et culture : essais

critiques, trad. par Ann Hindry, Paris : Macula, 1997.

[18]

Benjamin, Walter, “L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction

mécanisée“, in : Ecrits français par Walter Benjamin, Editions Gallimard, Paris, 1991.

[19]

Voir : Danto, Arthur, La transfiguration du banal,

Une philosophie de l’art, Seuil, Paris, 1989 (traduction française Jean-Marie

Schaeffer). The Transfiguration of the Commonplace, Harvard University

Press, 1981, p. 16.

[20]

Orozco, Gabriel, Pinched Ball, 1993.

[21]

Voir “Vers un musée catalogue“ ci-dessous.

[22]

Buchloh, Benjamin, Essais historiques II, Art contemporain,

Art édition, Villeurbanne, 1992, pp. 133-34.

[23]

Voir le très bel ouvrage sur sa pratique photographique :

Gabriel Orozco: Photographs, Publication à l’occasion de l’exposition “Gabriel Orozco :

Extension of reflections“, Hirschhorn Museum, London, 10 june-6 september

2004, Steidl, London, 2004.

[24]

Buren, Daniel, A force de descendre dans la rue,

l’art peut-il enfin y monter ?,

11/24, pp. 76-79.

[25]

Mauss, Marcel, “Essai sur

le don, forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques“,

dans : Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, Presses universitaires de France, Paris, 1960. Voir aussi

à ce propos Godelier, Maurice, L’énigme du don, Fayard, Paris, 1997.

[26]

Voir cet excellent article : Pomian, Krzysztof,

"Entre l'invisible et le visible: la collection"

dans : “Collectionneurs, amateurs

et curieux“, Paris, Venise

: XVIe-XVIIIe siècle, Gallimard, Paris, 1987.

[27]

Voir : “La notion de dépense“ dans : Bataille,

George, La part maudite, Les éditions de minuit, Paris, 1967.

[28]

Voir l’excellent sit sur El lissitzky : http://www.getty.edu/research/conducting_research/digitized_collections/lissitzky/

[29]

Corrin, Lisa G., Mining

the museum: an installation by Fred Wilson,

New Press, Maryland,1994.

[30]

Installation appelée “Haut

de la Villa de Pury: l'ethnographie en quatre étapes“. Voir sur le

site du musée : http://www.men.ch/expositions.asp/1-0-21336-99-31-104-2/

[31]

Une étude précise mériterait d’être entreprise sur ce

point précis mais notons que le Petit Robert 2002 par exemple ne date

l’apparition de la notion de “Beaux-Arts“ qu’en 1752 !

[32]

Danto, Arthur, Après la fin de l’art , Seuil, Paris, 1996

(traduction française Jean-Marie Schaeffer). Beyond the Brillo

Box The Visual Arts in Post-Historical Perspective, Farrar, Straus & Giroux,

1992, quatrième de couverture.

[33]

Danto, Arthur, La transfiguration du banal,

Une philosophie de l’art, Seuil, Paris, 1989 (traduction française Jean-Marie

Schaeffer). The Transfiguration of the Commonplace, Harvard University

Press, 1981.

[34]

Danto, Arthur, L’Assujettissement philosophique

de l’art , Seuil, Paris, 1993 (traduction française Jean-Marie

Schaeffer). The Philosophical Disenfranchisement of Art, New York, Columbia

University Press, 1986.

[35]

Après la fin de l’art.

[36]

L’Assujettissement philosophique de l’art , p. 117.

[37]

Idem, p. 122.

[38]

Idem, p. 142.

[39]

Après la fin de l’art , p. 19.

[40]

La transfiguration du banal, Une philosophie de l’art, p. 36.

[41]

Après la fin de l’art , p. 20.

[42]

La transfiguration du banal, Une philosophie de l’art, p. 16.

[43]

Voir : Belting, Hans, L’histoire de l’art est-elle

finie ?, traduction

française par Yves Michaud, Editions Jacqueline Chambon, Nîmes, 1989,

Das Ende der Kunstgeschichte ?,

Deutscher Kunstverlag, Munich, 1983. Kosuth,

Joseph, Art after philosophy and after : collected writings, 1966-1990, The MIT

Press, London, 1991. Dimitrijevic, Braco, Tractatus post-historicus, 1974.

[44]

L’Assujettissement philosophique de l’art , pp. 146-147

[45]

La transfiguration du banal, Une philosophie de l’art, pp. 24-25.

[46]

Idem, pp. 17-18.

[47]

A propos du projet pour la Documenta 11 notamment, voir :

www.channel.creative-capital.org

[48] www.whitechapel.org/programme/index1.html

[49]

Maïakovski,

“Meeting ob iskousstvé“ in : Iskousstvo Kommouni, No 1, 7 décembre 1918.

[50] Cette émission propose des reportages où l’on montre les maisons des stars du showbiz américain. Voir, sur le site officiel de la chaîne : http://www.mtv.com/onair/cribs/

[51]

www.contemporary.org

[52]

www.ikon-gallery.co.uk

[53]

A propos de la “Fish Gallery“ de Gehry, construite pour

abriter le Snake de Serra,

voir :

http://www.guggenheim.org/press_releases/downloads/richard_serra_release.pdf

[54]

Voire le rapport de la commission royale sur les peuples

autochtones, Affaires indiennes et du Nord, Canada sur www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/sg/sia6a_f.html

[55] Voir le catalogue de l’excellente exposition du Musée d’Ethnographie de Neuchâtel sur le sujet : Gonseth, Marc-Olivier, Jacques Hainard et Roland Kaehr, Le musée cannibale, Catalogue de l’exposition, Musée d’Ethnographie de Neuchâtel, 9.3.2002-2.3.2003, Men, Neuchâtel, 2002.

[56]

Voir la thèse passionnante d’Octave Debary : Debary,

Octave, La fin du Creusot ou l’art d’accommoder les restes, Paris : Ecoles des hautes études en sciences sociales,

2000.

[57]

Benjamin, Walter, “L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction

mécanisée“, in : Ecrits français par Walter Benjamin, Editions Gallimard, Paris, 1991.p.

141.

[58] Sur ce sujet voir : Couchot Edmond, Hillaire, Norbert, L’Art numérique, Paris : Flammarion 2003.

[59]

Voir la présentation du projet sur : http://www.guggenheim.org/exhibitions/virtual/virtual_museum.html

[60]

Voir le point de vue de Buren qui critique le curateur

superstar sur un site proposant un sujet passionnant ayant pour titre

“The next Documenta should be curated by an artist“ http://www.e-flux.com/projects/next_doc/index.html